Nel Metaverso mappiamo i luoghi in cui risiedono le informazioni da processare. Così diamo senso alle nostre esperienze.

Qual è la funzione dello spazio, nel Metaverso?

Lo spazio è là dove individuiamo e collochiamo gli oggetti della realtà. Lo possiamo intendere, aristotelicamente, come la qualità relativa alla posizione degli oggetti (nel senso che, per essere, un oggetto deve avere una posizione). Oppure lo possiamo intendere come contenitore di tutti gli oggetti.

Ma spazio non significa necessariamente luogo. Sappiamo, in effetti, che possono esistere spazi senza dignità di luoghi. Si dice anzi che la condizione postmoderna porti con sé proprio questo: l’esperienza del nonluogo («non-lieu», secondo la definizione di Marc Augé). Il nonluogo è uno spazio non identitario, né relazionale e storico, ma adibito piuttosto alla circolazione, al consumo e alla comunicazione. Dai nonluoghi si transita, senza sentire di appartenervi e senza condividere storie con altri.

Ma ha senso l’ipotesi opposta? Ossia, possono esistere luoghi senza dignità di spazi? L’antropologo James Clifford propone di considerare il luogo come esperienza deterritorializzata: «a location is an itinerary rather than a bounded site – a series of encounters and translations» (Routes, 1997, p. 11). L’ontologia del virtuale di Pierre Lévy, a sua volta, postula una déterritorialisation come uscita dal «ci» dell’Esserci heideggeriano. Tuttavia, per il filosofo francese questa uscita non implicherebbe una fine della dimensione spaziale. Sarebbe semmai un arricchimento. In particolare, il cyberspazio andrebbe considerato un’infrastruttura tecnica di accesso a quello spazio antropologico del sapere che da sempre caratterizza l’ominazione (Qu’est-ce que le virtuel?, 1995).

Stando così le cose, il digitale sarebbe il vettore di una liberazione. Quando siamo online, ci affranchiamo dai vincoli di uno spazio topograficamente inteso e ci proiettiamo in un luogo né più grande né più piccolo, ma senz’altro più ricco. Un luogo migliore sul piano cognitivo, perché – appunto – senza spazio.

Senonché, negli ultimi tempi abbiamo imparato a guardare con un certo scetticismo alle magnifiche sorti e progressive delle piattaforme online. Per anni oggetto di una retorica stucchevole, il Web 2.0 ha svelato infine le sue disfunzionalità. Sappiamo oggi che lo spazio antropologico del Web 2.0 può affaticarci molto sul piano emotivo, fino a prosciugarci, e non è poi cognitivamente così ricco come avevamo sognato. Uno spazio in cui quelle dimensioni di accoglienza, incontro e relazionalità connaturate all’intelligenza collettiva e tanto care a Lévy non si realizzano pienamente. Un altro nonluogo, insomma.

In questo senso potremmo trovarci al centro di una fase di passaggio. È troppo presto per delineare una traiettoria precisa, ma forse stiamo provando a costruire un Web nuovo, in cui quelle disfunzionalità saranno almeno in parte superate. Un Web più ricco sul piano emotivo e cognitivo, più vicino al modello ideale proclamato da Lévy. Questo passaggio ha a che fare, fra l’altro, proprio con la questione dello spazio. Si parla tanto di metaversi, o addirittura di Metaverso. Nella maggior parte dei casi lo si fa a sproposito. C’è però quello che andrebbe considerato un punto fermo: il carattere tridimensionale e immersivo della nuova esperienza virtuale. In fondo il Metaverso potrebbe anche essere descritto come un Web 3D. Tridimensionalità e immersività costituiscono la condizione necessaria, anche se non sufficiente, per rendere l’esperienza online più realistica, ricca e coinvolgente.

Rispazializzare l’esperienza

Perché il 3D è importante? Per rispondere a tale domanda, dobbiamo ricordarci che il mondo virtuale implica il disinnesco dallo spazio fisico e geografico. Tuttavia, il 3D concorre a rispazializzare l’esperienza. Affinché la compresenza e l’interazione di molteplici individui si realizzino, il Metaverso deve iscrivere ogni esperienza all’interno di una visione spazializzata. Mentre nel Web 2.0 lo spazio è ciò che manca più di ogni altra cosa, nel Metaverso lo spazio dovrebbe essere il medium che rende possibile tutto. Ciò risponde a un bisogno che sembra insito nella nostra antropologia, quello di mappare cognitivamente gli spazi in cui risiedono le informazioni da processare, per poterle comprendere e ricordare.

Gli ultimi quindici anni di ricerca nell’ambito delle neuroscienze ci permettono oggi di comprendere meglio che cosa significhi essere «presenti», per noi esseri umani: presenti in una conversazione, in un lavoro di gruppo o in qualunque altra forma di relazione interpersonale. Significa condividere con gli altri soggetti un luogo spazializzato, ovvero essere immersi insieme agli altri nello stesso spazio e identificarli attraverso il supporto delle loro coordinate geografiche entro tale spazio.

La tecnologia di riferimento è quella della Realtà Virtuale o Virtual Reality (VR). Da un punto di vista cognitivo, la VR è un’esperienza soggettiva che fa credere all’utente di «essere lì», rendendo l’esperienza reale. Ciò che distingue la VR dagli altri media è il senso di presenza: la sensazione di «esserci» all’interno dell’esperienza abilitata dalla tecnologia. Un quadro su tutto ciò, in termini scientifici, è fornito da Giuseppe Riva, Brenda K. Wiederhold e Fabrizia Mantovani in Neuroscience of Virtual Reality: From Virtual Exposure to Embodied Medicine (2019; DOI: 10.1089/cyber.2017.29099.gri).

Ecco, dunque, il Metaverso. Deve essere chiaro che si tratta di una trasposizione metaforica. Nella sostanza digitale, non ci sono informazioni più vicine o più lontane. Né hanno senso fisico il su e il giù, o il sotto e il sopra. Siamo noi che associamo delle coordinate spaziali alle informazioni. Abbiamo bisogno di passare dalla dispazialità dell’informazione digitale alla spazialità che sorregge i nostri processi cognitivi. Si pensi, in tal senso, al ruolo delle place cells e delle grid cells, o «neuroni specchio», rispetto al modo in cui prendiamo le decisioni.

Del resto, che nel Metaverso lo spazio non potesse essere una variabile facilmente eliminabile, era già chiaro nel 1995 al visionario autore di Snow Crash, Niel Stephenson. Il quale sembra offrirci un’illuminante intuizione a proposito dei limiti della telepresenza: «Nel Metaverso non puoi materializzarti ovunque ti salti in mente, come il Capitano Kirk che scende dall’astronave col raggio trasportatore. Ciò creerebbe confusione e irritazione tra la gente lì intorno. Sarebbe la fine della metafora». Insomma, solo salvaguardando la metafora della dimensione spaziale, il Metaverso potrà essere un luogo abitabile. Perché, anche online, l’essere e sempre un «esserci».

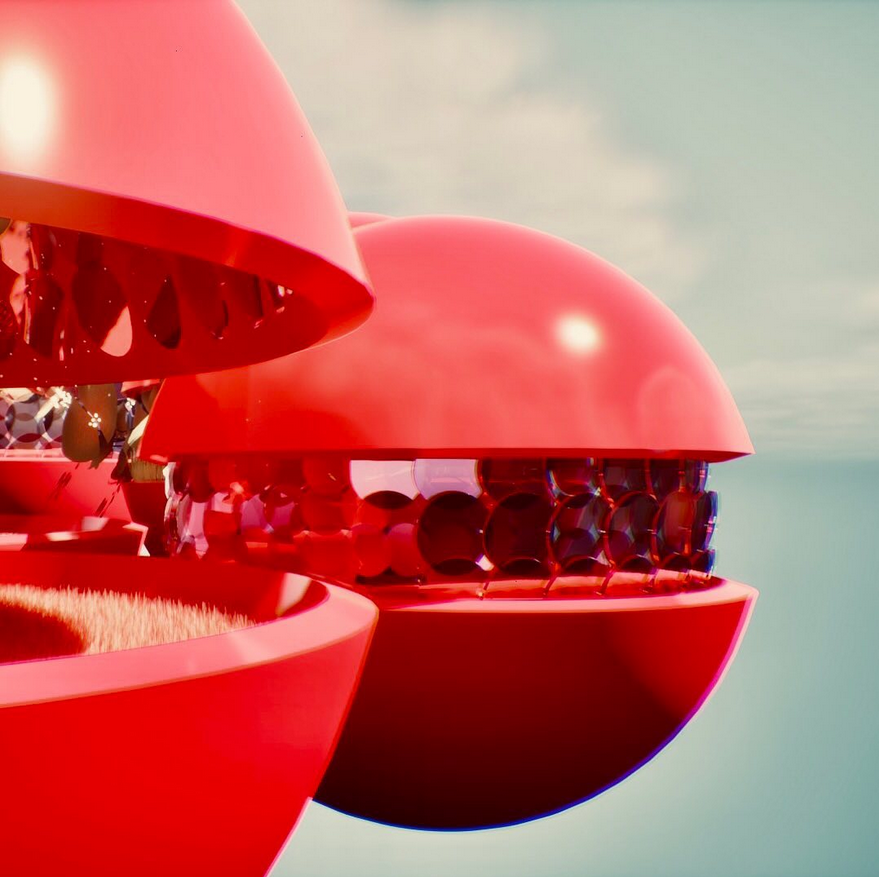

[Articolo apparso in origine su “Ultra”, anno I, n. 1 (aprile 2023). L’immagine in evidenza è di Ultra_virtualworlds]